時をこえた棟梁たちの語らい ―我が手よし―

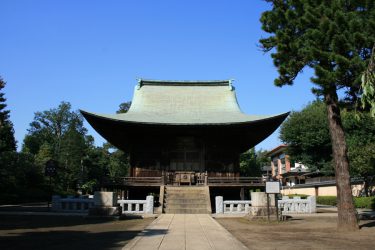

戦後まだ間もない頃、圓融寺の釈迦堂は約10年かけて大規模な復元修理が行なわれました。

その間は連日のように研究員や委員の人たちが釈迦堂にやってきては念入りに調査をしながら修理を行っていましたが、ある日ちょっとした騒ぎがありました。屋根裏の一番奥深くの柱に文字が書かれているのが発見されたのです。それも創建当時のものだというのです。

実は、この文字は明治44年に釈迦堂が特別保護建築物(旧国宝)に指定された際の調査ですでに発見され、その報告書が『碑文谷村村誌』にも記載されていたのですが、時とともに忘れ去られてしまっていたので、当時は新聞にも載るほどの騒ぎになったのです。

そこにはどんな文字が書かれていたのかというと、「我が手よし 人見よ」というたった一言でした。釈迦堂を建立した棟梁の自信に満ちた顔が浮かぶような言葉ですが、残念なことにそこには人名も年号も記されていません。

結局文字の書かれた柱はそのまま元の場所に戻すことになりましたが、周囲にはなんとなく釈然としない雰囲気が残りました。ある人は「どうして年代を記していないんだ」、またある人は「歴史に自分の名を残せたのに。せっかく自慢しておいて、うかつな棟梁だ」口々にそういう声が聞こえました。

釈迦堂は室町初期の創建ということは分かっていましたが、正確に何年に誰が建てたのかは不明だっただけに、みんな残念だったのです。

しかし、本当にうかつな棟梁だったのでしょうか?もし自分の腕前を誇りたいのなら六百数十年も経たなければ発見できないような屋根裏の奥にひっそりと文字を刻まないでしょう。

大きな看板でも掲げて大々的に宣伝したくなるのが普通の人の心情なのに、そういうことをせずに建てた年代も自分の名前すらも記さず、ただ一言「我が手よし 人見よ」とだけ残したのは、もしかすると棟梁の心意気だったのではないでしょうか?

― 最高に素晴らしい建築を世に残したのであれば、それ以上のことはない、もはや時も名も問題ではない、これから先ずっと人に見てもらえればそれだけでいい ―

柱に書かれた文字からそんな棟梁の心の声が聞こえてきそうです。

とはいえ「人見よ」といっておきながら、誰の眼にも触れないところにわざわざ文字を記すというのはずいぶん屈折しているような気もします・・・・そのもやもやした疑問が晴れるのは、ずっと後のある出来事があってからでした。

この二度目の文字の発見から三十年近く経ったある日、復元工事の現場監督をなさった古建築の専門家である佐々木嘉平氏がひょっこりお寺にあらわれたのです。実は告白しなければならないことがある、といって住職に照れくさそうにこう語りました。

「実は釈迦堂の屋根裏には、もう一つ文字が刻まれている」

そんなことはどの調査報告書にも記されていません。よくよく聞いてみると、

「いやいや・・・わたしの仕業ですがな」

佐々木氏は「我が手よし 人見よ」の文字を見た瞬間、どうしても衝動に駆られて自分からの返事をしなければならないと思ったそうです。

「黙って文字を刻むなんて。ひとこと言ってくれればよかったじゃないですか」住職がそう言うと、「だから今日会いに来たんじゃ」

「今日って・・・もう三十年も経ちますよ」

「さよう、ちょうどいい頃合で」

しばらくして住職が「で、いったい何と返事をしたのですか」とたずねました。

「『その手よし 我は見たり』――これしかごわせん」

室町時代に釈迦堂を建てた棟梁と、復元修理を行なった棟梁が六百年以上もの時を超えて語り合った瞬間が、三十年経ってようやく私たちの知るところとなったのです。

「我が手よし 人見よ」という言葉は、まさにこの返事を待つために人目を避けて屋根裏に刻まれたのではないでしょうか。

精魂を込めた作品は、単に多くの人に見てもらうためだけにつくられるのではなく、理解する人へのメッセージであり、挑戦なのです。練達の士が残した遺産は、さらに次の世代の練達の士へと受け継がれ、語らいながら文化は築かれていくのではないでしょうか。

双子の梵鐘 ―復興にかけた思い―

年に一度、大晦日の夜に参詣する方々によって撞かれる梵鐘は、江戸時代に造られた歴史ある美術品でもあります。梵鐘の銘文(※)によると、寛永20年(1643年)九月、山城国の飯田善兵衛宗次の作とありますが、実は同じ年の同じ月に同じ作者が造った鐘が、幸田露伴の名作『五重塔』で知られる谷中の感応寺(現、天王寺)にもあったのです。こちらのほうは残念ながら現存していませんが、『東京都社寺備考』に「丈五尺五寸・指渡三尺一寸」と記されています。

それでは、なぜ同年同月、同作者の手になる鐘があったのでしょうか?その疑問を解く鍵は、梵鐘の銘文に刻まれた「寄附主 日長」という人物にあります。

日長上人は感応寺第九世の住持をつとめた日蓮宗の僧ですが、その生涯については弟子の日純上人が伝記を残しています。それによると、日長上人は天正13年(1585年)武州荏原郡衾(ふすま)村に誕生し、幼い頃に法華寺(現、圓融寺)第九世の日楊上人にまみえた時、非凡の相があると見込まれ、日楊上人のもとで僧侶の道を歩むことになりました。一年も経たぬうちに異彩ぶりを発揮し、しかも気質は純朴で心が広く、熱心に勉学に勤しんでいました。経済的に乏しく、厳しい生活の中で希望を捨てそうになることもあったようですが、中年にいたってようやく下総香取郡の飯高檀林(僧侶学校)に入り、ますます教学を深めることができました。檀林を出た後は、駿河の妙蔵寺(現、妙像寺)の住持になります。その時、徳川家康の側室であるお万の方(養珠院)とお加知の方(英勝院)は熱烈な法華信仰をもっていたことから日長上人に帰依をし、家康没後、その二人の推挙により、元和七年(1621年)に谷中感応寺の第九世住持になったのです。

この時期というのは、不受不施の義をめぐり身延山久遠寺と池上本門寺との間の論争がますます激化の一途をたどっていた頃であり、やがて寛永六年(1629年)から翌年にかけて、幕府がそれを判決する事態にまで発展しました。これを両勢力の頭文字をとって「身池対論」といいます。その結果、幕府の判決によって不受不施の立場をとる池上本門寺の日樹上人をはじめ、その傘下にあった諸寺の僧侶たちが追放に処せられました。

法華寺も身延に抵抗する関東不受不施派の中核的存在であったため、当時住持であった日進上人が信州上田に追放になり、以後住職は断絶し、伽藍は退廃してしまいました。日長上人にとって、先師日楊上人がかつて住持をつとめ、自らも仏縁を結んだ寺院が荒廃するありさまを見るのはいたって忍び難いことでした。そこで徳川家光の外護のもと、境内の整備や植樹、さらには感応寺の末寺を法華寺に与えるなどして復興に力の限りを尽くしたのです。寛永20年の二つの梵鐘も、まさに日長上人による復興事業の一環で鋳造されたものであり、一つは感応寺の鐘となり、もう一つは法華寺へ寄進されました。

これが今日大晦日の夜空に新年の音を鳴り響かせる鐘の歴史です。双子の梵鐘に込められた日長上人の報恩と復興の思いを知る人は今ではほとんどありません。

(※)『梵鐘の銘文』

大工山城住飯田善兵衛

宗次

武州荏原郡碑文谷村

南無日蓮大聖人 妙光山

南無妙法蓮華経

南無日源聖人 法華寺 常住

寛永代二十癸未歳九月十三日

寄附主 日長

日源上人塔の地下から・・・

日源上人の供養塔は、もともと釈迦堂の東側、庫裏の裏手(現在の区立碑小学校との境をなす塀の北端より約30メートル付近)にありました。しかし、新本堂および客殿の新築工事が行なわれる最中の昭和49年(1974年)五月に現在の地に移されることになりました。

その移築の際、塔の真下の地中から、茶碗、湯呑、盃、陶器の破片とともに、黄瀬戸の四耳つきの壺(周囲65センチ、高さ25センチ)が発見されたのです。その中には日源上人と思われる御遺灰が納められていました。それらはすべて現在の塔の下にそのまま安置されています。

武蔵野のおもかげ ―圓融寺の竹―

かつて碑文谷は武蔵野の一部でした。武蔵野というと雑草や樹木が生い茂る原始林を思い起こすかもしれませんが、碑文谷においては雑木林というよりも竹林が広がるイメージがぴったりだったのではないでしょうか。

江戸時代、碑文谷では竹林の栽培が非常に盛んで、村の面積の約三分の一を竹林が占めていたといわれます。

タケノコは本来京都が本場ですが、京都産のものが関西方面へと出荷される一方で、江戸に出回るタケノコはほとんどが目黒産でした。「目黒のさんま」といえば落語の中の世界ですが、実際は「目黒のタケノコ」だったのです。

そのはじまりは寛政5年(1793年)、戸越村の山路勝孝という廻船問屋が薩摩藩の島津家から江南竹数株を手に入れて自宅に栽培したことに由来します。

当時は江戸の消費経済が発達し、近郊農村における蔬菜栽培の需要が高まる時期であり、勝孝は江戸への販売ルートの開拓にも成功しました。こうして、タケノコ栽培は目黒一帯の村々に急速に拡大していきましたが、なかでも碑文谷は随一の生産地となったのでした。

最盛期は大正時代で、太く、柔らかく、おいしいと三拍子そろった目黒のタケノコは、目黒式といわれる独特の栽培法がありました。それはタケノコの出終わった七月から九月、十月にかけて行なわれる「根生け」(根伏せ)といわれる作業で、地下茎を掘り起こし、深く掘った溝に埋めなおして肥料を与える方法です。

タケノコ料理としては、目黒不動前の筍飯が春の名物としてもてはやされ、大黒屋・内田屋・角伊勢などの料亭の筍飯が評判をよんで、正岡子規ら多くの文人も賞味したといわれます。

目黒のタケノコは昭和初期までは盛んでしたが、関東大震災を機に竹林の多くが切り開かれて宅地化が進み、碑文谷のタケノコ栽培もいつのまにか終焉をむかえました。今や目黒のタケノコは過去のものとなり、私たちの脳裏に浮かぶことすらありませんが、圓融寺の庭園には、昔のまま竹林を残している一角があり、かつての面影をしのぶことができます。

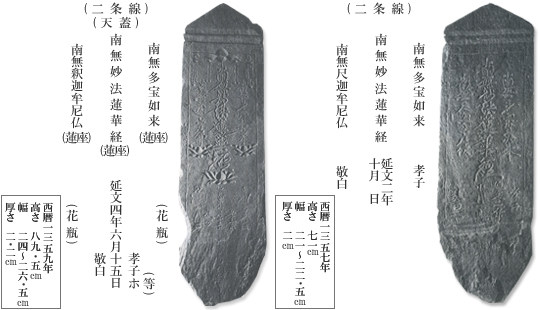

圓融寺の板碑

板碑(いたび)とは、板石の供養卒塔婆のことで、主に鎌倉時代から室町時代にかけて全国各地でつくられました。ことにその分布が多いのは関東地方で、埼玉県の秩父地方から産出される青色で加工が容易な緑泥片岩(通称「秩父青石」)を使っているため、これを武蔵型板碑ともいいます。

形状は地方によって多少異なりますが、典型は頭部を山形に加工して二条線を刻み、梵字や名号(南無阿弥陀仏)、題目(妙法蓮華経)などが刻んであります。

圓融寺にも文保2年(1318年)から永禄10年(1567年)までの約250年間にわたる板碑が15基所蔵されています。民衆の仏教信仰を示すかけがいのない文化財といえましょう。